浦島太郎の物語から学ぶ現代的な教訓とユーモラスな考察

浦島太郎の物語から学ぶ現代的な教訓とユーモラスな考察

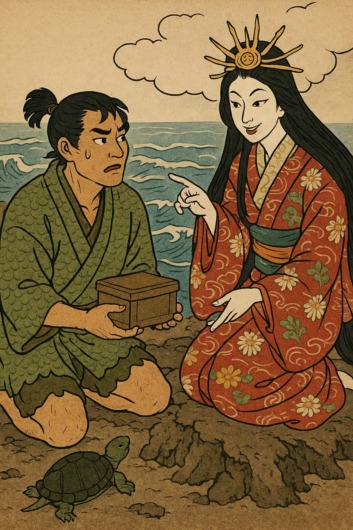

日本の昔話の中でも特に有名な「浦島太郎」は、時を超えた冒険と教訓を含む物語として、古くから親しまれてきました。この物語は単なる童話以上の深い意味を持ち、現代社会においても様々な解釈と示唆に富んでいます。今回は、この伝統的な物語を現代的な視点から解析し、ユーモアを交えながら考察してみましょう。

物語の概要と基本的な教訓

物語の主人公である浦島太郎は、困っている亀を助けたことをきっかけに、竜宮城への招待を受けます。この展開は「善行には報いがある」という基本的な教訓を示していますが、物語の結末は意外にも悲劇的なものとなっています。思いがけない展開は、物語に深い示唆と解釈の余地を与えています。

現代的な視点からの分析

この物語には、現代社会においても通じる様々な要素が含まれています。例えば、動物愛護の精神や、約束を守ることの重要性など、普遍的な価値観が描かれています。しかし、現代の視点からは、いくつかの興味深い疑問や矛盾も浮かび上がってきます。

社会的・教育的観点からの考察

物語の冒頭で描かれる子供たちの行動は、当時の動物愛護意識の欠如を示唆しています。現代の教育では、生命を大切にする心を育むことが重視されており、この場面は教育的な議論の題材となり得ます。また、太郎の善行は評価できますが、突然の長期不在は現代の社会規範からすると問題があるでしょう。

物語の論理的整合性

300年という時の経過や、村人たちが太郎の伝説を正確に記憶していた点など、物語には多くの論理的な疑問点が存在します。しかし、これらの「非現実的」な要素こそが、物語に神秘性と魅力を与えているとも言えます。

法的視点からの現代的解釈

現代の法制度に照らし合わせると、この物語には興味深い法的論点が多く含まれています。動物愛護法の観点から見た亀の保護行為、失踪宣告に関する民法上の問題、さらには竜宮城での労働条件など、現代法に基づく分析は新たな視点を提供してくれます。

製造物責任と健康被害

特に注目すべきは、玉手箱による急激な老化という健康被害です。現代であれば、製造物責任法上の重大な問題となり得る事例です。乙姫の「開けてはいけない」という警告は製造者の注意義務として十分だったのか、という法的議論も可能でしょう。

現代社会への示唆

浦島太郎の物語は、時間の価値と人生の選択について深い示唆を与えています。例えば、ぼったくりバーでの一時の快楽と高額な請求書という現実は、竜宮城での楽しい時間と予期せぬ結末に似ています。現代社会において、私たちは目の前の誘惑と将来への責任のバランスを常に問われています。太郎の経験は、その選択の重要性を象徴的に示しているとも言えます。

結論:永遠に色褪せない物語の魅力

様々な視点から見ても、浦島太郎の物語は現代においても強い説得力と教訓性を持っています。物語の表面的な教訓に加え、その背後にある深い人間洞察は、世代を超えて私たちに重要な気づきを与え続けています。

ユーモアを交えた現代的な解釈を加えることで、この古典的な物語は新たな輝きを放ち、現代の読者にも親しみやすい形で教訓を伝えることができます。時代が変わっても、人間の本質的な悩みや喜び、選択の重要性は変わらないのかもしれません。