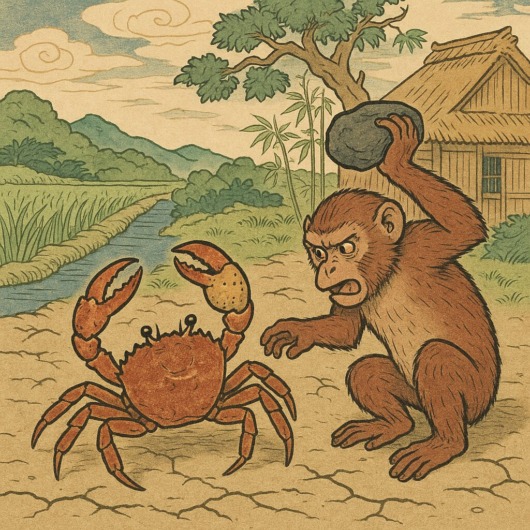

さるかにがっせん

さるかにがっせん

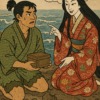

むかしむかし、かにのおかあさんが川べりで米粒を見つけました。

そこへさるがやってきて、「その米粒と私の柿の種を取り替えませんか?植えれば、おいしい柿がなりますよ」と言いました。

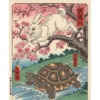

かにのおかあさんは柿の種を植え、毎日大切に育てました。やがて小さな芽が出て、すくすくと育って大きな木になりました。

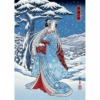

木には甘そうな柿がたくさんなりましたが、かにのおかあさんは高い所にある柿を取ることができません。そこへさるがやってきて、「私が取ってあげましょう」と木に登りました。

しかし、さるは上の方で柿を全部食べてしまい、青い固い柿をかにのおかあさんに投げつけました。かにのおかあさんは怪我をして死んでしまいました。

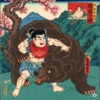

かにの子どもたちは母の仇を討とうと、うす、はち、栗、そして卵に助けを求めました。みんなでさるの家に向かい、それぞれ隠れて待ち構えました。

さるが帰ってくると、まずはちが刺し、うすが頭に落ちてきて、栗が飛び出して刺さり、最後に卵が熱くなって破裂しました。

さるは大やけどを負い、これからは悪いことをしないと約束しました。

それからは、さるも反省して優しくなり、かにの子どもたちと仲良く暮らしました。

「さるかにがっせん」現代的解釈:昔話に潜む法的・社会的問題を考える

日本の伝統的な昔話「さるかにがっせん」は、多くの人が子供の頃に触れた物語です。一見単純な教訓話に見えますが、現代の視点から見ると、様々な問題点や考察すべき要素が含まれています。今回は、この昔話を現代的な視点から掘り下げ、その奥に潜む様々な問題について考察してみたいと思います。

1. ストーリーの概要と基本的な問題点

物語は、かにのおかあさんが拾った米粒を、さるの持っていた柿の種と交換するところから始まります。この時点で既に、取引の合理性という観点から見ると疑問が生じます。米粒一つで家族の食事にもならないのに、なぜその取引に応じたのか。また、さるの提案は明らかに詐欺的要素を含んでいると言えるでしょう。

さらに、物語の展開において、かにのおかあさんが柿の種を植えたという選択自体も非現実的です。カニという生物の特性を考えると、低木を選ぶべきだったのではないでしょうか。これらの点は、物語の前提となる設定自体に多くの疑問を投げかけます。

2. 法的観点からの分析

この物語で最も深刻な問題は、さるによるかにのおかあさんの殺害です。現代の刑法で見れば、これは明らかに殺人罪または傷害致死罪に該当します。さらに、その後のかにの子どもたちによる報復行為も、法的には重大な問題をはらんでいます。

報復行為は正当防衛の要件を満たしておらず、むしろ私刑に近い行為といえます。うす、はち、栗、卵による共謀共同正犯の可能性も指摘できます。また、この種の犯罪は親告罪ではないため、示談での解決も法的には適切ではありません。

3. 社会的・教育的観点からの考察

この物語が子供向けの昔話として語り継がれてきた点も、現代では議論の対象となり得ます。暴力的な要素や報復の描写が、子供たちにどのような影響を与えるのかという懸念は決して小さくありません。

また、問題解決の手段として暴力や報復を選択している点、さらにはその結果としてさるの性格が改善されるという安直な結末も、教育的観点からは検討の余地があります。

4. 経済的・実務的な問題

物語の中で触れられていない重要な問題として、損害賠償の問題があります。かにの遺族への補償について、さるに支払い能力があるのかという現実的な問題も浮上します。場合によっては破産法の適用も考慮する必要があるでしょう。

5. 現代社会への示唆

この物語を現代の文脈で解釈すると、様々な示唆に富んでいることがわかります。例えば、取引における公平性の問題、暴力の連鎖、報復の是非、法的手続きの重要性など、現代社会でも重要なテーマが含まれています。

また、このような事件が現代で起きた場合、裁判員裁判でどのように判断されるかという興味深い論点も提供しています。一般市民の法感情と法的判断の整合性という観点からも、考察に値する事例といえるでしょう。

結論:昔話の現代的意義

「さるかにがっせん」は、単なる子供向けの昔話として片付けるには惜しい、多くの示唆に富んだ物語です。法的、社会的、教育的、経済的な観点から見直すことで、現代社会が抱える様々な問題についての議論のきっかけを提供してくれます。

この物語を通じて、私たちは暴力の連鎖や報復の問題、法的手続きの重要性、さらには教育における物語の役割について、改めて考えを深めることができるのではないでしょうか。伝統的な昔話を現代的な視点で解釈し直すことで、新たな気づきや学びを得ることができる好例といえるでしょう。