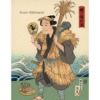

桃太郎という刺客

桃太郎のおはなし

むかしむかし、ある平和な村におじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは毎日山へ芝刈りに、おばあさんは近くの清流で洗濯をするのが日課でした。

ある暑い夏の日、おばあさんが川で洗濯をしていると、上流から光り輝くような大きな桃が流れてきました。不思議なことに、その桃は普通の桃の倍以上もある大きさで、甘い香りを漂わせていました。おばあさんは急いでその桃を拾い上げ、大切そうに抱えて家に持ち帰りました。

夕方、おじいさんが疲れて帰ってくると、おばあさんは興奮気味に桃のことを話しました。二人で桃を見ながら、「こんなに大きな桃は見たことがない」と驚いていました。桃を割ろうとした瞬間、パカッと割れ、中から元気な男の赤ちゃんが飛び出してきました。赤ちゃんは満面の笑みを浮かべ、まるで光に包まれているようでした。二人は大喜びで、桃から生まれた不思議な赤ちゃんということで、桃太郎と名付けました。

桃太郎は普通の子供とは違い、驚くほどの速さで成長しました。一日で一週間分も大きくなり、あっという間に力強い少年になりました。彼は村人たちを助け、困っている人がいれば真っ先に手を差し伸べる、心優しい少年でした。ある日、遠い国からの旅人から、鬼が島の話を聞きました。鬼たちは人々の財産を奪い、村々を荒らし回っているという噂でした。正義感の強い桃太郎は、これを聞いて座っていられず、鬼退治の決意を固めました。

出発の準備として、おばあさんは特別な力が宿るという伝説の秘伝のきびだんごを三日三晩かけて作りました。それは日本一のきびだんごと呼ばれ、食べた者に不思議な力を与えると言われていました。一方、おじいさんは代々伝わる名刀と、魔除けの御守りが縫い込まれた着物を用意してくれました。

旅立ちの道中、きびだんごから放たれる神秘的な香りに誘われて、まず賢い犬がやってきました。次に素早い身のこなしを持つ猿、そして空を自由に飛べるキジが現れました。桃太郎は動物たちと心を通わせ、きびだんごを分け与えました。不思議なことに、きびだんごを食べた動物たちは人語を話せるようになり、さらに力も大きくなりました。こうして、忠実な家来となった三匹と共に、桃太郎は鬼が島を目指すことになりました。

波荒い海を越え、ついに鬼が島に到着すると、そこには巨大な門が立ちはだかっていました。桃太郎と仲間たちは、それぞれの特技を活かして戦いました。犬は鋭い牙と嗅覚で敵を見つけ、猿は素早い動きで城壁を登り、キジは空から偵察と攻撃を行いました。そして桃太郎は、持ち前の勇気と力、そして正義の心で鬼の大将と対峙しました。激しい戦いの末、鬼たちは桃太郎たちの強さと優しさに心を打たれ、改心を誓いました。盗んだ財宝を返却し、二度と人々を困らせないと固く約束したのです。

桃太郎は、宝物と共に故郷に凱旋しました。村人たちは英雄の帰還を祝い、大きな宴を開きました。そして、おじいさんとおばあさんと共に、平和で幸せな生活を送りました。この物語は、勇気と正義、そして思いやりの心の大切さを伝える、めでたいお話となりました。めでたし、めでたし。

桃太郎物語の現代的解釈

日本の昔話「桃太郎」は、多くの人々に親しまれている伝統的な物語です。しかし、現代の視点からこの物語を見直すと、様々な疑問点や法的問題が浮かび上がってきます。今回は、この古典的な物語に対する現代的な視点からの分析を試みたいと思います。

1. 物語の非現実性に関する考察

まず目につくのは、物語の展開における非現実的な要素です。桃から生まれた赤ちゃんに対するおじいさんとおばあさんの冷静な反応は、現代の常識では理解し難いものです。通常であれば、このような超自然的な出来事に遭遇した場合、医療機関への相談や行政への報告が必要とされるでしょう。

また、桃太郎の異常な成長速度は、現代医学の観点からすれば重大な健康上の懸念事項となります。一日で一週間分の成長を遂げるという現象は、深刻な代謝異常や内分泌系の問題を示唆する可能性があります。

さらに、きびだんごの効果についても検証が必要です。動物が人語を話せるようになるという効果は、現代の食品安全基準から見れば、重大な副作用の可能性を含んでいると考えられます。

2. 法律的観点からの問題点

物語には多くの法的問題が含まれています。まず、未成年者の保護という観点から、桃太郎の冒険そのものが現代の児童保護法制に抵触する可能性があります。危険な冒険に未成年を送り出した親権者の責任が問われる可能性は否定できません。

また、動物たちとの関係性も法的に問題があります。現代の労働法制では、適切な雇用契約や労働条件の明示が必要とされます。動物との契約が法的に有効かという問題は置くとしても、少なくとも何らかの形での権利保護や待遇の明確化が必要でしょう。

鬼が島での活動についても、法的な正当性が問われます。私的制裁は現代社会では認められず、たとえ善意の行動であっても、適切な法的手続きを経る必要があります。また、取り返した財宝の所有権問題も複雑です。盗品の原所有者が不明な場合、遺失物法に基づく適切な手続きが必要となります。

3. 現代社会における課題との関連

物語の結末部分での処理の甘さも気になります。鬼たちとの和解について、正式な法的文書の作成がないことは、現代のコンプライアンスの観点から問題があります。また、獲得した財宝の管理や課税問題についても言及がないことは、現代社会における資産管理の重要性を考えると大きな懸念事項です。

動物たちの労働者としての権利保護も重要な問題です。退職金や社会保障といった現代の労働者に当然保障されるべき権利について、全く触れられていないことは現代の労働基準からすれば大きな問題となります。

4. 現代に活かせる教訓

しかし、これらの問題点を指摘しつつも、物語から学べる現代的な教訓も存在します。例えば、多様な特技を持つ仲間との協力、対話による問題解決、正義のための行動という要素は、現代社会においても重要な価値を持っています。

また、きびだんごを分け与えるという行為に象徴される「分かち合いの精神」や、力による制圧ではなく最終的な和解を選択するという結末には、現代のビジネスや国際関係にも通じる示唆が含まれています。

結論

桃太郎物語は、時代を超えて親しまれている日本の伝統的な物語です。現代的な視点から見れば多くの疑問点や法的問題を含んでいますが、それらを認識しつつ、物語の本質的な教訓を現代に活かしていく姿勢が重要でしょう。物語が提示する価値観を、現代の法制度や社会規範に適合させながら解釈し直すことで、新たな意義を見出すことができるのではないでしょうか。