はなさかじいさん

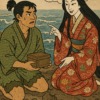

むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは正直者で、おばあさんもやさしい人でした。

二人には小さな犬を飼っていました。名前をポチといいました。ポチは二人のことをとても慕っていました。

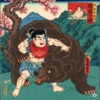

ある日、おじいさんが畑を耕していると、ポチが「ここを掘れ、ここを掘れ」と吠えました。おじいさんが言われた場所を掘ってみると、たくさんの小判が出てきました。おじいさんとおばあさんは大喜びで、その小判で裕福な暮らしができるようになりました。このことを聞いた隣のわるいおじいさんは、ポチを借りて同じように畑を掘らせましたが、出てきたのはごみばかり。怒ったわるいおじいさんは、ポチを殺してしまいました。

それからは、正直者のおじいさんとおばあさんは、さらに幸せに暮らしました。

【ブログ記事】昔話「花咲か爺さん」を現代的視点で深掘り解析してみた

皆さんは「花咲か爺さん」という昔話をご存知でしょうか?正直なおじいさんが犬のポチのおかげで幸せになり、意地悪なおじいさんが罰を受けるという、日本の代表的な昔話の一つです。しかし、この物語を現代の視点で読み解くと、実に興味深い疑問点や法的問題が浮かび上がってきます。

1. 物語のあらすじ

まず、簡単にストーリーを振り返ってみましょう。正直なおじいさんと優しいおばあさんが飼っていた犬のポチが、宝の在り処を教えてくれます。それを妬んだ隣のわるいおじいさんがポチを殺してしまいますが、ポチを埋めた場所から桜の木が生え、その木で作った臼がお米を小判に変える不思議な力を持っていました。最終的には、灰をまいて枯れ木に花を咲かせた正直なおじいさんは殿様から褒美をもらい、わるいおじいさんは失敗して罰を受けるという結末です。

2. 現代的視点からのツッコミポイント

この一見単純な教訓譚には、実は多くの疑問点が潜んでいます。

■ 物語の設定に関する疑問

まず目を引くのは、ポチの不自然な能力です。人間の言葉を理解し、しかも「ここを掘れ」という具体的な指示までできる犬とは、現代で言えばAI搭載のロボット犬でしょうか?また、埋葬された犬から桜の木が生え、その木で作った臼がお米を小判に変えるという超常現象の連続には、現代の科学では説明がつきません。

特に興味深いのは、わるいおじいさんの行動パターンです。同じような失敗を3回も繰り返すという学習能力の低さは、むしろ研究対象になりそうです。これは現代で言うところの「失敗から学ぶ能力」の欠如を示す典型例かもしれません。

■ 現代の法律から見た問題点

この物語を現代の法制度に当てはめると、実に多くの違法行為が含まれていることが分かります。

- まず、ポチの殺害は明らかな犯罪です。現代では動物愛護管理法違反として、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。

- 発見された小判については、文化財保護法の観点から問題があります。埋蔵文化財の発見を届け出ないことは、法律違反となります。

- 臼でお米を小判に変換する行為は、明確な通貨偽造罪に該当します。これは特に重い犯罪で、無期または3年以上の懲役という厳しい刑罰が定められています。

- 隣のおじいさんによる臼の窃取と破壊は、窃盗罪および器物損壊罪という二重の犯罪です。

- 最後の場面での殿様への灰かけは、現代では暴行罪に加えて公務執行妨害罪も適用される可能性があります。

3. 現代社会への示唆

この物語には、現代社会にも通じる興味深いテーマが含まれています。例えば、殿様が枯れ木に花を咲かせただけで褒美を与える場面は、現代のインフルエンサーマーケティングと類似した構造を持っています。また、臼による小判の製造は、現代の金融取引やマネーロンダリングの問題を連想させます。

4. まとめ:教訓と現代的解釈

「花咲か爺さん」は、善良な行いには報いがあり、悪事には罰が与えられるという単純な教訓を説く物語として語り継がれてきました。しかし、現代的な視点で読み解くと、法律違反や倫理的問題が山積みであることが分かります。

それでもなお、この物語が現代にも愛され続けている理由は、「正直者が報われる」という普遍的なメッセージにあるのかもしれません。ただし、現代社会においては、その「報い」は法律や倫理の範囲内で追求されるべきということも、付け加えておく必要がありそうです。

このように、昔話を現代的な視点で解析することで、新たな気づきや学びが得られます。これからも古い物語を様々な角度から読み解いていくことで、現代社会への示唆を見出していきたいと思います。