魔性のかぐや姫 少し怖い物語

かぐや姫の物語

かぐや姫は、日本で最も古い物語の一つとされ、「竹取物語」とも呼ばれています。日本中の人々に親しまれている、非常に影響力のあるお話です。

物語は次のように始まります。

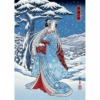

昔々、子どもがいない老いた竹取の翁(おきな)が竹林で仕事をしていますと、光り輝く竹の中から、小さな女の子を見つけました。翁と妻は、その子を自分たちの子どもとして育てることにしました。その子の名はかぐや姫(輝夜姫)、「輝く夜の姫」あるいは「輝く姫」という意味です。かぐや姫はあっという間に美しい女性に成長し、彼女を見た誰もがその美しさに心を奪われました。

求婚者たちと無理難題

帝(みかど)をはじめ、国中から五人の高貴な求婚者がかぐや姫との結婚を望みました。しかし、かぐや姫は結婚する気がなく、求婚者たちにそれぞれ無理な難題を課し、それを達成した者と結婚すると約束しました。

- 仏の御石の鉢(みいしのはち):インドにあるという、仏が使ったとされる石の鉢。

- 蓬莱の玉の枝(ほうらいのたまのえだ):伝説の蓬莱山にあるという、玉でできた枝。

- 火鼠の皮衣(ひねずみのかわごろも):火の中でも燃えないという、火鼠の毛皮で作られた衣。

- 龍の首の玉(りゅうのくびのたま):龍の首にあるという、光る玉。

- 燕の子安貝(つばめのことやすがい):ツバメの巣にあるという、珍しい安産の貝。

予想通り、求婚者たちは誰も成功せず、多くは策略を使ったり、不運な目に遭ったりしました。

かぐや姫の真の出自

やがて、かぐや姫がこの世の者ではないことが明らかになります。彼女は月を物寂しげに見つめるようになり、ある夏の夜、養父母に自分が月の人間であり、月に帰らなければならないと告白します。

帝の懇願とかぐや姫の別れ

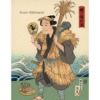

かぐや姫に深く心を寄せている帝は、彼女を守り、帰るのを止めようと兵を遣わしますが、無駄に終わります。満月の夜、空から天人(てんにん)たちが光り輝く車に乗って降りてきます。地上に残る養父母と帝の悲しみをよそに、かぐや姫は自身の運命を受け入れます。彼女は養父母と帝に手紙と、不老不死の薬を残して去っていきました。

帝は悲しみのあまり、不老不死の薬を飲むことを拒否します。代わりに、その薬を国で一番高い山、富士山(ふじさん)に運び、そこで燃やすように命じました。それは、かぐや姫が月の上からその煙を見ることができるようにという願いからでした。このことから、富士山の名前は「不死(ふし)」に由来すると言われています。

「魔性のかぐや姫」という解釈について

「かぐや姫」は通常、清らかで高貴な存在として描かれることが多いですが、一部には**「魔性のかぐや姫」**という、従来のイメージとは異なる解釈も存在します。これは、かぐや姫の物語に隠された、あるいは現代の視点から再解釈された「妖しさ」「人を惑わす力」「残酷さ」といった側面を指すことが多いようです。

なぜ「魔性」と解釈されるのか?

「かぐや姫」が「魔性」と解釈される理由は、主に以下の点が挙げられます。

-

求婚者への「無理難題」と破滅: かぐや姫が課した五つの難題は、どれも常識では手に入らないものばかりでした。求婚者たちは、その美貌に惑わされ、身を滅ぼしたり、恥をかいたり、財産を失ったりします。

- 石作りの皇子(いしづくりのみこ)は偽の鉢を持ち帰り、嘘がバレて恥をかき、難病になります。

- 車持の皇子(くるまもちのみこ)は、ニセの玉の枝を作って大金を失い、詐欺がバレて世間に嘲笑されます。

- 阿倍の御主人(あべのみうし)は、火鼠の皮衣を求めて大金を使い、火にくべたら燃えてしまったという皮衣を掴まされ、結局手に入りませんでした。

- 大伴の大納言(おおとものだいなごん)は、龍の珠を求め、船出して嵐に遭い、片目が見えなくなるほどの重傷を負い、死にかけます。

- 石上の中納言(いそのかみのだいなごん)は、燕の子安貝を求め、高所に登って転落死してしまいます。

これらの結果を見ると、かぐや姫の美しさが男性たちを狂わせ、破滅へと導く**「ファム・ファタール(宿命の女)」**のような存在として捉えることができます。彼女は積極的に誰かを傷つけるわけではありませんが、その存在自体が災いを招くのです。

-

感情の希薄さ(人間離れした視点): 物語の中のかぐや姫は、地上の人々の感情に深く共感している描写が少ないです。求婚者たちの苦難や悲劇に対しても、特段の感情を見せることなく、淡々と「達成できなかった」と退けます。また、養父母との別れの際も悲しみますが、最終的には月の使者の導きに従い、迷いなく去っていきます。この人間離れした、ある種の**「冷徹さ」**が、見る者に「魔性」を感じさせるのかもしれません。

-

拒絶の美学: かぐや姫は、高貴な帝からの求婚さえも拒絶します。彼女が地上に留まることを潔しとしない態度や、誰にもなびかない孤高の美しさが、逆に人を惹きつけ、手の届かない存在としての「魔性」を帯びる、という解釈もあります。

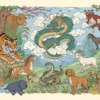

世界中にある似たような物語

1. 竹から生まれる少女の物語

かぐや姫の最も特徴的な要素の一つは、竹から生まれるという点です。これに似た物語はアジア各地に見られます。

-

中国 チベット族の「斑竹姑娘(パヌチウクウニャン)」

- この物語は、「かぐや姫」のルーツの一つとされていることがあります(ただし、近年では「斑竹姑娘」の方が「竹取物語」の翻案であるという研究もあります)。

- 幹に斑点のある竹の中から美しい少女が生まれ、求婚者たちに難題を課して退ける点が「かぐや姫」と非常に似ています。宝物の種類や、求婚者たちの顛末まで酷似していると言われています。

-

インドネシア スマトラ島の「パサイ王国物語」

- 王がある大きな竹を切り倒そうとすると、その中から美しい女の子が現れるという話が冒頭に語られています。竹という生命力豊かな植物が、イスラム国家の栄枯盛衰と重ね合わされています。

2. 天上界からの来訪者・地上と天上との別れ

かぐや姫が月から来た存在であり、最終的に月に帰っていくというモチーフは、世界各地の神話や伝説、民話に共通する要素です。

-

天女・羽衣伝説

- 日本国内にも「羽衣伝説」のように、天から降りてきた女性が地上で人間と結ばれ、最終的に天上界に帰っていくという話は多く存在します。かぐや姫の物語も、この「異類女房(異界の女性が人間と結婚する)」説話の一種と見なされることがあります。

- ただし、かぐや姫の場合は、一度も結婚せずに「天に帰る」点が他の羽衣伝説とは異なります。

-

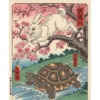

月の伝説

- 「月にはウサギがいる」という話がアジア圏に広く見られるように、月に対する特別な意味合いや物語は世界各地に存在します。月が異界や神聖な場所として描かれることは珍しくありません。か

3. 求婚の難題

求婚者たちがヒロインの出す無理難題に挑戦し、失敗するというパターンも、多くの物語で見られる普遍的なテーマです。これはヒロインの賢さや、人間との結婚を避けたいという意思を表すために用いられることが多いです。

類似点と相違点

「かぐや姫」とこれらの類話には、以下のような類似点と相違点があります。

類似点:

- 不思議な形で誕生する(竹の中から、卵からなど)。

- 非凡な美しさを持つ。

- 多くの求婚者が現れる。

- 求婚者たちに無理難題を課す。

- 最終的に元の世界(天上界など)へ帰っていく。

相違点:

- かぐや姫が「結婚を拒否し続ける」のに対し、類話の中には最終的に地上の男性と結ばれるものもあります(例:「斑竹姑娘」では、求婚者を退けた後に愛する男性と結ばれる)。

- 月の世界や天女という具体的な「帰る場所」の設定。

- 不老不死の薬や富士山との結びつきといった、日本独自の文化的要素。

これらの類似性は、文化交流や、人間が普遍的に抱く「異界からの来訪者」「運命の巡り合わせ」「叶わぬ恋」といったテーマへの関心を反映していると考えられます。研究者たちは、物語の伝播やモチーフの変容について、現在も様々な議論を続けています。