カチカチ山の深い社会学的側面を解説。

カチカチ山のあらすじ

むかしむかし、ある山里に、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。ある日、おじいさんが畑仕事に出かけると、畑を荒らすいたずら者のタヌキがいました。おじいさんは捕まえようとしますが、タヌキは素早く逃げ回ります。そこで、おじいさんは罠を仕掛けて、ついにタヌキを捕まえることができました。

捕まえたタヌキを家へ連れて帰ると、おじいさんはおばあさんに「このタヌキを煮て、タヌキ汁にするから見ていてくれ」と言い残し、薪を取りに山へ出かけました。

おばあさんは言いつけ通りタヌキを見張っていましたが、タヌキは「おばあさん、私はもう二度と悪いことはしませんから、どうか縄を解いてください。そうしたら、肩もみをしてあげますから」と、涙ながらに懇願しました。心優しいおばあさんはタヌキの言葉を信じ、縄を解いてしまいます。

縄を解いてもらったタヌキは、感謝するどころか、とたんに態度を変え、おばあさんを打ち殺してしまいました。そして、おばあさんの死体をバラバラにし、その肉で汁を作り、自分がおばあさんに化けて、おじいさんが帰ってくるのを待ちました。

何も知らないおじいさんが山から帰ってくると、タヌキはおばあさんのふりをして「今日は美味しいタヌキ汁ができましたよ」と言って、その汁をおじいさんに出しました。おじいさんは何の疑いもなくそれを食べました。

汁を食べ終えた後、タヌキは正体を現し、「今食べたのは、お前の婆さんの肉だ!ワハハ!」と高笑いして、山へと逃げていきました。おじいさんは、あまりのことに深く悲しみ、悔しがりました。

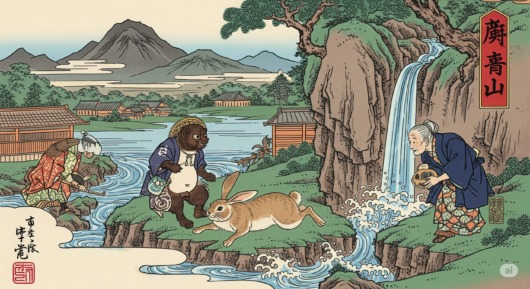

そこへ、おじいさんと仲の良かったウサギがやってきました。ウサギはおじいさんから話を聞くと、怒りに震え、「私が、おばあさんの仇を討ってさしあげましょう!」と決意しました。

ウサギは早速、タヌキが住む山へ向かいました。

まず、ウサギはタヌキを誘い、「ねえタヌキさん、今日は一緒に木を切りに行きませんか?美味しいお餅も持って行きますよ」と誘いました。タヌキは喜んでついて行きました。

山で木を切っていると、ウサギは「カチカチ」と音を立てながら、タヌキの背中に背負わせた薪に火打ち石で火をつけました。タヌキは「カチカチ、何の音だ?」と尋ねますが、ウサギは「ああ、これはカチカチ山という山だから、カチカチと音がするんだよ」とごまかしました。

しばらくすると、薪は燃え上がり、「ボウボウ」という音を立てて炎が大きくなりました。タヌキは再び「ボウボウ、何の音だ?」と尋ねますが、ウサギは「ああ、これはボウボウ山という山だから、ボウボウと音がするんだよ」とまたごまかしました。

タヌキは背中の火傷に気づいた時にはもう遅く、全身に大火傷を負ってしまいました。ウサギはタヌキを助けるふりをして、唐辛子と味噌を混ぜたものを薬と偽って塗りつけ、さらに苦しめました。

しかし、タヌキはしぶとく生き残っていました。ウサギは次なる計画を立てました。

ウサギは今度はタヌキを誘い、「ねえタヌキさん、今度はお船を作って、一緒に海へ魚釣りに行きませんか?」と誘いました。タヌキはまだ体の傷が癒えていませんでしたが、魚釣りと聞いてまたしてもウサギについて行きました。

ウサギは自分が作った丈夫な木のお船に乗り、タヌキには泥で作ったお船に乗るように勧めました。タヌキはウサギの言う通り、泥のお船に乗り込みました。

沖へ出ると、太陽の光と波で、泥のお船はだんだん溶けていき、やがてバラバラになって沈んでしまいました。タヌキは必死に助けを求めますが、ウサギは「おばあさんの仇だ!これでおばあさんも浮かばれるだろう!」と言い放ち、そのまま見殺しにしました。

こうして、ウサギは無事にタヌキに復讐し、おじいさんの悲しみを晴らしてあげることができました。

「カチカチ山」への社会学的側面からの突っ込み

「カチカチ山」の物語を社会学的側面から見ると、当時の社会構造、価値観、そして人々の関係性について興味深い示唆が得られます。単なる昔話としてだけでなく、それが語り継がれてきた背景にある社会的な要素に注目してみましょう。

1. 弱者の抵抗と集団的制裁の肯定

物語の根底には、弱者(おじいさん・おばあさん、そしてウサギ)が強者(タヌキ)によって理不尽な被害を受け、その被害に対して個人、あるいは仲間内での制裁を行うという構図があります。法的な秩序が未発達な時代において、共同体の中での「悪」に対する制裁は、私刑という形であっても一定の正当性を持つと認識されていた可能性があります。これは、現代の法治社会とは異なり、自助と自力救済の思想が色濃く反映されていると見ることができます。

2. 動物に託された人間社会の縮図

昔話によく見られるように、「カチカチ山」もまた、動物を擬人化することで人間社会の様々な側面を表現しています。ずる賢いタヌキは、当時の社会に存在する悪人や裏切り者を象徴し、正直で勤勉なおじいさんとおばあさんは一般的な庶民の姿を表しているでしょう。そして、ウサギは、知恵と勇気をもって不正に立ち向かう義侠心の持ち主、あるいは共同体の秩序を回復する役割を担う存在として描かれていると考えられます。動物の行動を通して、人間関係の複雑さや、善悪の観念が提示されています。

3. 因果応報と道徳的教訓の強調

この物語は、「悪事を働けば必ず報いを受ける」という因果応報の思想を非常に強く打ち出しています。タヌキの残虐な行為に対して、ウサギが周到な計画で復讐を果たす展開は、社会的な規範からの逸脱が最終的に破滅を招くという道徳的な教訓を伝える役割を果たしていました。これは、人々に善行を促し、不正を戒めるための、一種の社会統制の機能を持っていたとも言えます。子供たちに語り聞かせることで、社会的なルールや倫理観を内面化させるための教材としての側面も持ち合わせていたでしょう。

4. 地域社会の相互扶助と共同体意識

おじいさんの悲しみを知ったウサギが自ら仇討ちを決意する場面からは、当時の地域社会における相互扶助の精神や、共同体意識の強さが読み取れます。個人的な被害であっても、隣人や仲間が手を差し伸べ、協力して問題解決にあたるという連帯感が存在していたことが示唆されます。これは、現代のような希薄な人間関係とは異なる、密接なコミュニティのあり方を反映していると言えるでしょう。

このように、「カチカチ山」は単なる残酷な物語としてだけでなく、当時の社会が何を重んじ、何を戒めていたのかを知る上で貴重な手がかりとなります。物語の登場人物の行動や結末からは、昔の人々が抱いていた社会観や倫理観が垣間見えるのです。