十二支のはじまり 醜い競争社会

十二支のはじまり

「十二支のはじまり」は、中国の古い民話で、なぜ動物たちが十二支になったのか、そしてなぜ猫が入っていないのかを説明する物語です。

以下に詳しいあらすじをご紹介します。

十二支のはじまり

むかしむかし、神様が動物たちに「お正月には私のところへ新年の挨拶に来なさい。早く来た者から順番に、一年交代でその年の大将にしてあげよう」とお触れを出しました。

この話を聞いた動物たちは、みんな一番になりたいと張り切ります。特に、足の速い動物たちは自信満々でした。

ねずみのずる賢い作戦

動物たちの中で一番体の小さいねずみは、どうすれば早く神様のところへ行けるか考えました。そして、あるずる賢い作戦を思いつきます。

「もしもし、うしさん。あなたは体が大きいから、とても速くは走れないでしょう。私を背中に乗せて行ってくれたら、道を教えてあげますよ。そうすれば、二人とも早く着けるはずです」

心優しい牛は、ねずみの誘いを快く引き受けました。

旅のはじまりと裏切り

お正月の日、まだ夜が明けきらないうちに、牛はねずみを背中に乗せて出発しました。牛は真面目に黙々と歩き続け、ねずみは牛の背中で景色を眺めながら、時々道を教えているふりをしました。

長い旅の末、ようやく神様の家の門が見えてきました。神様が門を開けて待っているのが見えます。

その時、ねずみはとんでもない行動に出ました。神様の家の門をくぐろうとした瞬間、ねずみは牛の頭に飛び乗り、そのまま牛の鼻先からピョンと飛び降りて、一番に神様の元へ駆け込んだのです。

順番が決まる

ねずみが一番に到着したことに神様は驚きましたが、「よく来たね、ねずみ。お前が一番だ」と言って、ねずみを最初の年の大将にしました。

続いて、ねずみに裏切られたことに気づかないまま、牛が二番に到着しました。神様は「牛、よく来たね。お前は二番だ」と言いました。

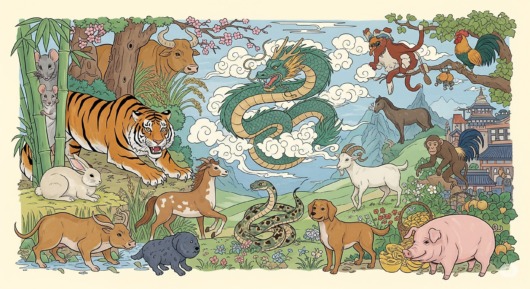

その後も、動物たちは次々と到着します。

- 三番には、勇敢なトラが到着。

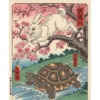

- 四番には、賢いウサギが到着。

- 五番には、空を飛んできたリュウ(龍)が到着。

- 六番には、静かに忍び寄ったヘビが到着。

- 七番には、優雅なウマが到着。

- 八番には、群れをなしてやってきたヒツジが到着。

- 九番には、活発なサルが到着。

- 十番には、自慢げなニワトリが到着。

- 十一番には、忠実なイヌが到着。

- そして最後に、のんびり屋のイノシシが十二番に到着しました。

こうして、十二支の順番が決められました。

猫の遅刻と理由

さて、この話には猫が登場しません。猫はなぜ十二支に入れなかったのでしょうか?

実は、ねずみは猫にも「お正月には神様のところへ挨拶に行くんだよ」と伝えましたが、日にちを教えませんでした。ねずみは、普段から自分を追いかけ回す猫が嫌いだったのです。

猫は、ねずみが神様のところへ行ったことを知らず、ぐっすり眠っていました。目が覚めてから、他の動物たちが「お正月のお祝いに行った」と話しているのを聞いて、慌てて神様のところへ行きましたが、すでに十二支は決まった後でした。

この時から、猫はねずみを恨み、見つけるたびに追いかけるようになったと言われています。

この物語は、動物たちの性格や習性を反映させながら、十二支がどのようにして生まれたか、そしてなぜ猫がねずみを追いかけるのかという、日本の文化に根付いた伝承を面白く教えてくれます。

ねずみのずる賢さ、度を越してない?

ねずみが一番小さいからって、牛を騙して利用するなんて、かなりの悪知恵ですよね。しかも、神様の目の前で牛の頭から飛び降りるなんて、大胆不敵すぎませんか?神様は「よく来たね」って言ってますけど、ねずみの行動に気づかなかったんでしょうか?もしかして、神様は動物たちの行動も面白がっていたのかもしれませんね。

猫への仕打ちがひどすぎる!

ねずみが猫を嫌いだからって、わざと日付を教えないなんて、ねずみは相当根に持つタイプですね。その結果、猫はずっとねずみを追いかける羽目になってしまって、これでは猫がかわいそうです。もし神様が事前にルールをしっかり説明していれば、こんなことにはならなかったかもしれませんね。

神様は結構アバウト?

「早く来た者から順番に」というルールはシンプルですが、到着した順番だけで決めてしまうなんて、少し大雑把な気もします。ねずみのようにずる賢い方法を使っても許されるというのは、神様の懐が深いのか、それともあまり細かいことは気にしないタイプなのか……。もし競争の仕方にもルールがあったら、結果は違っていたかもしれませんね。

動物たちの個性が光る部分も

一方で、牛の真面目さや、トラの勇敢さ、龍の空を飛ぶ能力など、それぞれの動物の個性が物語によく表れていますよね。特に、のんびり屋のイノシシがちゃんと12番目に到着しているのも、ある意味で潔いです。

世界の十二支

「十二支のはじまり」のような、動物たちが競争をして順番を決める物語は、実はアジア圏を中心に広く語り継がれています。日本の物語は中国から伝わったものが元になっているため、特に中国、韓国、ベトナムなど、漢字文化圏の国々で非常に似た話が見られます。

アジア圏における類似の物語

多くの国で、基本的な筋書きは「神様(または皇帝、お釈迦様など)が動物たちを集めて、年の順番を決めるために競争させる」というものです。しかし、細部にはそれぞれの文化や地理的環境が反映されています。

- 中国: 十二支発祥の地であり、最も基本的な物語が伝えられています。日本の「十二支のはじまり」とほぼ同じ内容で、ねずみが牛の背中に乗って一番になることや、猫がねずみに騙されて入れないという話が一般的です。

- 韓国: 中国と同様に、ねずみが一番で、猫が十二支に入れないという話が語られています。

- ベトナム: 日本や中国と非常に似た物語が伝えられていますが、一部の動物が異なります。例えば、日本では「卯(うさぎ)」のところを「猫」とする地域や、日本では「亥(いのしし)」のところが「豚」になっている場合があるなど、地域によって微細な違いが見られます。猫が十二支に入っているバージョンでは、ねずみと猫の関係が日本とは異なる形で描かれることもあります。例えば、猫が寝坊して遅れるのは同じでも、ねずみの悪意によるものではなく、単に猫が寝過ごしただけ、あるいは別の動物が猫を助け、最終的に十二支に入るといった展開もあります。

- タイ: タイの十二支も、日本のものと動物が異なる場合があります。例えば、「辰(たつ)」がナーガ(インド神話に出てくる蛇の神様)であったり、「酉(とり)」がガルーダ(インド神話の神鳥)に置き換わっていたりします。猫が十二支に入っている地域もあります。

物語の背景にある共通点

これらの物語に共通しているのは、単に動物の順番を決めるだけでなく、それぞれの動物の性格や習性を象徴的に描いている点です。

- ねずみ: 小さくても賢く、ずる賢い一面を持つ。

- 牛: 真面目で力持ちだが、時に報われない。

- 猫とねずみの因縁: なぜ猫がねずみを追いかけるのかという、身近な疑問に答える役割も果たしています。

また、これらの物語は、もともとは天文や暦の知識を人々に分かりやすく伝えるための手段として生まれたと考えられています。古代中国の天文学では、木星の運行周期が約12年であることから、それを暦と結びつけるために「十二支」が考案されました。その後、一般の人々が覚えやすいように、身近な動物たちが割り当てられ、さらに動物たちの競争という形で物語が作られていったと言われています。

世界各地の物語を比較すると、文化的な共通点や、それぞれの地域の特色が垣間見えて、とても興味深いですね。